当サイトでは、以前に「ボルトの強度計算」に関する計算方法を紹介しています。たくさんの方に読んでいただき、コメントもたくさん頂いております。ありがとうございます。そこで今回はボルト強度計算の第2弾として、荷重に対する必要ボルトサイズと本数の計算方法を紹介していこうと思います。計算にはすべて答えをつけており、中学校レベルの計算問題ですので、わかりやすいかと思います。ご参考にして下さい。

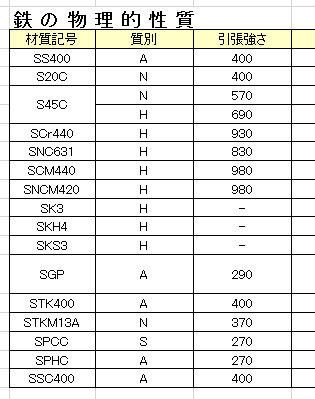

鉄の物理的性質(引張り強さ)のおさらい

荷重に対する計算ですので当然ながら、金属の物理的性質は出てきます。まずここを把握しておかないと話になりません。

また、今回は引張り強さを用いますが、ボルト荷重は引張りで受けることを前提としているからです。どうしても荷重をせん断で受ける場合にはせん断強さを使うようにして下さい。

私の備忘録を訪れるエンジニアは大抵の場合、何か答えを求めて訪問してくれる方が多いと思いますので、今回はせん断荷重にて計算しています(^^

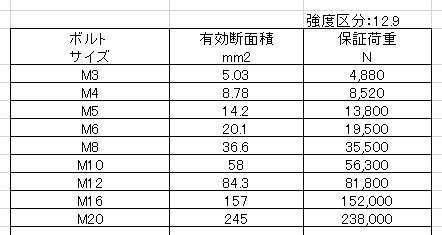

使用ボルトの有効断面積のおさらい

荷重はボルトの有効断面積で受けますので、各ボルトサイズの有効断面積を把握しておく必要があります。これは理解するというよりは、知っていればOKという感じです。ただ、実際の計算の中では面積の使い分けが必要ですので、お忘れなく!

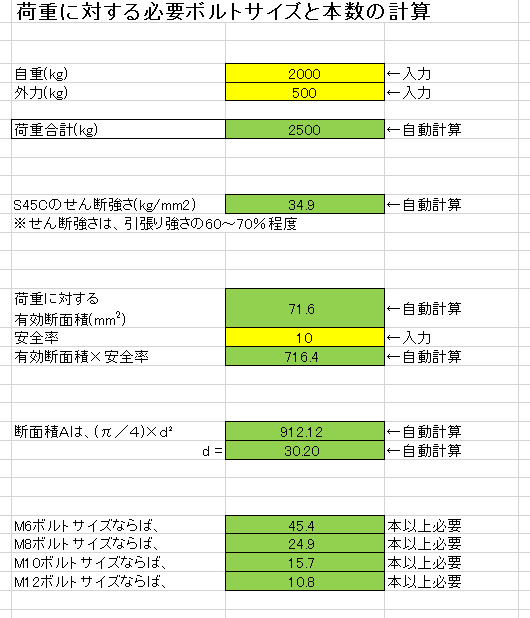

実際の計算例を紹介

それでは問題です。こちらの計算が解説なしで理解できるでしょうか?

今回お見せするエクセル計算のおおまかな流れは以下の通りです。

想定される荷重を設定します。大抵は重量を考えればいいと思います。ただ、衝撃荷重が加わる部分ならば外力をプラスで設定してあげましょう。

金属の材質が持つ引張り強さをもとに、せん断強さを求めます。例題では、せん断強さを引張り強さの60%で計算しています。

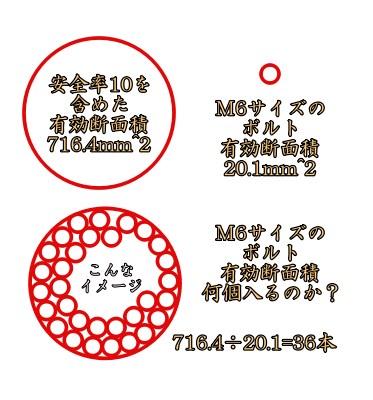

荷重に対してどのくらいの有効断面積が必要なのかを計算で求めています。

荷重が軽くて静的な荷重であれば、3~5倍で十分だと思います。かなりの負荷が想定できて搬送中も条件が悪い場合は、10倍としてみています。ここは個人というか、社風ごとに考え方が違うと思います。

荷重と安全率から求めたトータル荷重より、それに耐えうる直径を計算します。

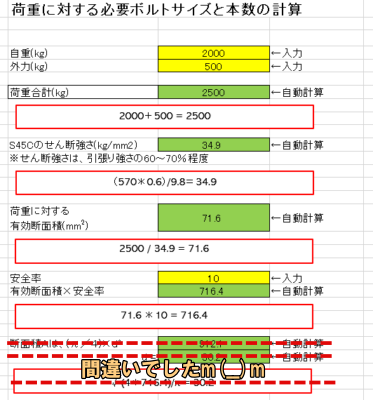

[訂正とお詫び] これまで上記計算の中身に関して、たくさんの方からコメントを頂きました。こちらが正しい計算となります。ご指導、ご指摘頂きました皆様、本当に感謝致します。また、自分で自分の計算を理解できていなかったことを深く反省致しますm(__)m。 また、d^2を使う理由は何でしょうか?ということですが、断面積の面積を求める公式から直径dを算出することで、それが断面積だと勘違いしておりました。結果的に安全率をさらに高めた結果となり設計していたことになります。計算の意図とは異なる計算をしていたことになります。大変申訳ありませんでした。 今回の例で言えば、安全率10をみた荷重に耐えるためには、 M6ボルトの場合、最低36本の締結が必要 M8ボルトの場合、最低20本の締結が必要 M10ボルトの場合、最低12本の締結が必要 M12ボルトの場合、最低9本の締結が必要 ということになります。 今回私が作成したエクセルでは、黄色のシート、つまり荷重と安全率だけが入力であとは自動計算できるようにしています。こうすることで、いろんな荷重計算を一瞬で確認することができ便利です。 あなたもぜひ日々の設計に役立ててください。

コメント

コメント一覧 (23件)

上記式の中で断面式にところで、912.12と30.20がどこから出たのか教えてください。

金子さま

ご質問いただき、ありがとうございます。

ご質問いただきました、値の計算についてお答えします。

また、資料がわかりづらく申し訳ありません。

有効断面積x安全率をAとした場合、

断面積Aは、(π/4)×d²なので、d^2=A / π x 4となります。

求めるd^2は計算より、912.12となります。

その後、必要となるボルト本数を計算するために、

ボルトサイズに応じた有効断面積で割っていますので、

M6サイズならば、912.12÷20.1=45本となります。

d寸法(30.20)は参考値として求めていますので、実際の計算では使用しておりません。

よろしくお願いします。

上記エクセルの計算式のシートはダウンロード出来ますか

上杉さん

返事が遅れてすみません。

今のところダウンロードはできません。

現在検討中でございます。

よろしくお願いします。

最後の必要となるボルトの本数を計算するために 断面積Aをボルトの有効断面積で割らず、d^2をボルトの有効断面積で割るのは何故でしょう?

うめおさん

返事が遅れてしまいすみません。

コメントの中に同じ質問者がおりますので、

ご確認ください。

回答ありがとうございます。

おがおがさんへの回答を確認させて頂きましたが、やはりよくわかりません。私もおがおがさんと全く同じ疑問なのですが、何故d^2を使うのかがわかりません。そこのところをもう少し詳しく教えて頂けないでしょうか?

よろしくお願いします。

記事の最後に補足を追記しました。

求める単位[mm]と計算途中の単位[mm^2]に注目されると

なぜd^2なのかが理解できるかと思います。

よろしくお願いします。

また、説明がわかりづらくてごめんなさい。

当該ページにて勉強させていただいております。

一点ご質問なのですが、「912.12」がd^2ということは分かったのですが、そもそもd^2を使う理由は何でしょうか?

必要なボルト数を出すにあたり、「有効断面積×安全率(つまり716.4)」 / 「各種ボルトの有効断面積(M6の場合20.1)」 ≒ 36本 のM6が必要

だと思っております。

何卒ご教授のほどよろしくお願いいたします。

おがおがさん

返事が遅れてすみません。

円の面積の公式で(π/4)D^2という公式があると思うのですが・・・・

ご確認ください。

同様の質問が出ていますが、理解できないので私なりに聞き方を変えて質問させて頂きます。

できれば、回答も言い方を変えて(私でも理解できるレベルに落として)ご回答頂けると幸いです。

(既に記載してるでしょ!は無しでお願いしたいです。記載されている内容は既に拝見済みですので。)

◆本題

エクセルの赤枠の例で、M6ならば、912.1 / 20.1 = 45.4 と記載されていますが、式の意味がわかりません。

直径の2乗を、M6ボルトの有効断面積で割っている理由を教えて下さい。

・直径の2乗=912.1

・M6ボルトの有効断面積=20.1

単純に、算出された有効断面積(今回の場合は716.4)をM6ボルトの有効断面積で割ってやれば良いのではないのか? と疑問に思っています。

お手数ですが、ご回答の程、宜しくお願い致します。

おがおがさんが仰っているとおり、

「必要なボルト数を出すにあたり、「有効断面積×安全率(つまり716.4)」 / 「各種ボルトの有効断面積(M6の場合20.1)」 ≒ 36本」

が正しいのではないでしょうか?

「912.1mm^2」は「d^2」であり、その面積を「ボルトの有効断面積」で割る事で何が算出できるのでしょうか?

「ボルトの有効断面積」で割るべき面積は「安全率を含む断面積:716.4mm^2」ですので、上記の式が正しいと思いますが

いかがでしょうか?

おがおがさんが

「そもそもd^2を使う理由は何でしょうか?」と質問しているのもその点の指摘と思います。

まず1つ言えるのは、私の出した答えはすべて正しいわけではございません。

あくまで提示した計算式から導き出す答えなだけです。

もし、正しいか正しくないかを確認したいのならば、

別の式なりで答えを出して頂き、ご自身で確認された方がよろしいかと思います。

そういう意味で、私はこの備忘録を参考程度として欲しいと思い、

計算式などの配布を敢えてしておりませんので、ご理解頂きたいと思います。

ご指摘いただきました

「「ボルトの有効断面積」で割るべき面積は「安全率を含む断面積:716.4mm^2」ですので、上記の式が正しいと思います」

は正しいことの裏付ける実績を作ることが重要で、

この計算式から導き出した結果をあなた自身で設計に反映させることが大切だと思います。

その上で、仮に私の計算が間違っていれば、それはそれで参考として放っておけばいいだけの話ですよ。

これをご覧になるみなさんにお伝えしたいのですが、

正しいと思われる計算式を使っても、設計的ミスというものは必ず発生します。

大切なことは「計算式の証明」ではなく、

その計算式が正しいことを裏付ける「実績」なのです。

この計算の中で荷重2.5tを

M6のボルトの場合、最低45本で締結としていますが、

ご指摘された計算で荷重2.5tの荷重を

M6のボルト、36本で締結し実績を作り、その計算式が正しいと証明すればいいのです。

計算式がどうのこうのではなく、この計算式を裏付ける実績がすべてなのです。

ちなみに、私はこの計算式でDDモーターの取り付け設計を行った実績がございます。

逆に言えば、仮に間違っていたとしてもそれはそれで私の実績値なので、

安全率が大きいだけの話です。

そういった意味で、計算式が正しいかなんてちっぽけな議論ですよね。

みなさまの計算を裏付ける実績を提示される方が説得力がありますよね。

その上で、ご指摘を受け議論されるのであれば、

あなたにとっても私にとっても有意義な議論になることでしょう。

こんにちは

非常に参考になるexcelの提示ありがとうございます。

上記のやりとりを見させていただいた上で質問させていただきます。

正か誤かの議論は抜きとしてご教授いただければ幸いです。

皆様がおっしゃっているように通常設計なら有効断面積716.4mm^2を使用するのが

一般的かと思います。

筆者様があえてd^2(912.1mm^2)を用いら有れているのは経験上その値がふさわしいと

感じられたからでしょうか。

確かに単位系はmm^2になっているので単位としてはなるほどと思ったのですが

これを用いるようになった経緯を教えていただければ小生の設計にも生かせると感じております。

以上大変恐縮ですがご教授いただけますと幸いです。

わざわざコメント頂きありがとうございます。

勉強になりました。

安全率を加味した断面積Aを利用して、必要断面積A’=d²を求めるという考え方でしょうか?

A’が円形であるという思い込みをなくせば、直径×直径=必要面積で問題ないように思えます。

非常に参考になりました、ありがとうございます。

もしよろしければ、計算式の根拠や出典なども教えて頂けると嬉しいです。

コメント頂きありがとうございます。

勉強になりました。

私は土木やさんです

機械屋さんの原則として、ボルトにはせん断力とか曲げモーメントを作用させないように設計と構造を考える、作用するにしてもそれが主な応力とならないようにする、と聞いたのですがこれは本当ですか。

この計算例で疲労の照査を行う場合、せん断に対するS-N曲線はありますか。

元平精吉様

コメントくださり、ありがとうございます。

ご質問に私なりにお答えいたします。

>機械屋さんの原則として、ボルトにはせん断力とか曲げモーメントを作用させないように設計と構造を考える、

>作用するにしてもそれが主な応力とならないようにする、と聞いたのですがこれは本当ですか。

おっしゃる通りです。設計の段階でボルトに引張で応力が加わるように締結方法を考えます。

ただ、これは設計者全員というわけではないと思います。

まったく気にされない技術者もいるのではないかと思いますので、

全員がそのように考えながら設計をしているわけではないこともあると思います。

もちろん、それほど稼働頻度が多くなく、経験値として考慮する必要性がない場合には、

せん断方向での締結も取り入れます。そのあたりを含め、すべてに当てはまることではないかと存じます。

>この計算例で疲労の照査を行う場合、せん断に対するS-N曲線はありますか。

せん断に対するS-N曲線はあります。S-N曲線は主にボルトの寿命などを計算するときに

参考にする指標となります。応力振幅と繰り返し回数の関係図が一般的にありますので、

そちらをご参考にされると良いかと思います。

こちらのページの機械設計便覧にて記載があります。

https://wp.me/p5jCUn-be

ご参考までに。

有効断面積→断面積の計算をして設計するのが正しいかどうかの議論は別として

私は計算そのものが飲み込めずにつまずいていたので同じように計算が合わない方のために書き残します。

断面積A=有効断面積As / (3.14 / 4)

こちらで計算が合いました。

或いは赤枠に書かれた直径d(30.2)の二乗。

説明されているかもしれないですが読解力がなかったもので、お仲間がいらしたら見て下さい

ツールは「参考に」使わせて頂きます。本当にありがとうございます。

SQRT様

コメントありがとうございます。

計算がわかりづらくてすみません。

他の計算で合うようならばそちらでお願い致します。

ご報告感謝します。

めかふくさん

いつも、ありがとうございます。

設計する上で困るといつもこのサイトを利用して勉強させて頂いております。今回も、ボルトの計算で利用させて頂きました。必要な断面積を必要なボルト直径と思えばわかり易いのですかね。

ですね!